«В духе идей чучхе». Россия потратила на импортозамещение 8 лет и три триллиона: чего удалось добиться?

Внеочередное заседание Госдумы в пятницу обошлось без сенсаций. Главным назначением в правительстве стало повышение министра промышленности Дениса Мантурова до вице-премьера. Это назначение, по замыслу Кремля, должно форсировать импортозамещение — бесконечный процесс, о котором все говорят с 2014 года, а министр Мантуров с того же момента его возглавляет. Чего правительство смогло достичь за эти восемь лет?

Восемь лет и как минимум три триллиона рублей

До присоединения Крыма и начала конфликта с Западом тема импортозамещения поднималась в российской экономической политике от случая к случаю и звучала в основном в контексте сельского хозяйства. Владимир Путин вспоминал об импортозамещении нечасто. За 10 лет с 2004-го по 2014-й на сайте Кремля само это слово появляется всего 35 раз, и ни в одном из выступлений оно не является главной темой.

Сам Путин в эти годы не раз высказывался об импортозамещении со скепсисом. «Мы часто говорим, что одна из задач модернизации промышленности — это импортозамещение. Но, я думаю, критерием должно быть не импортозамещение, иначе мы будем опираться на собственные силы в духе идей чучхе, а все‑таки производство высокотехнологичной конкурентоспособной продукции», — говорил, например, Путин на заседании Госсовета, посвященном развитию промышленности, в 2007 году.

Все изменилось в 2014–2015 годах, когда против России после аннексии Крыма были введены западные санкции. В апреле 2014 года правительство впервые вписало импортозамещение в госпрограмму «Развитие промышленности». В мае эта задача появилась в первом после Крыма списке экономических поручений Путина правительству. В конце мая, выступая на Петербургском форуме, Путин назвал импортозамещение одной из восьми главных задач в развитии экономики, которая позволит «вернуть собственный рынок национальным производителям».

Премьер Дмитрий Медведев создал специальную комиссию по импортозамещению (в правительстве премьера Михаила Мишустина она уже не собиралась, последнее заседание прошло в декабре 2019 года). Медведев заявлял о высочайшей доле импорта в стратегических областях промышленности: 90% — в станкостроении, 80% — в гражданском самолетостроении, 70% — в тяжелом машиностроении, 60% — в нефтегазовом оборудовании, 50% — в энергетическом оборудовании, 50–90% — в сельхозмашиностроении.

К 2015 году правительство разработало и утвердило больше 20 программ импортозамещения. Они предполагали к 2020–2021 годам резко снизить долю импорта в машиностроении, станкостроении, легкой промышленности, фарминдустрии и других отраслях. В рамках программ государство брало на себя обязательства поддержать российских производителей через субсидии, гранты, инвестконтракты, софинансирование исследований и преференции при государственных закупках. В течение 2015–2020 годов на импортозамещение в промышленности правительство выделило почти 3 трлн рублей.

Но какого-либо подведения итогов программы импортозамещения не было. 10 декабря 2019 года Дмитрий Медведев, доживавший последние месяцы на посту премьера, сообщал, что наиболее успешно российское производство растет в пищевой, перерабатывающей промышленности, «неплохо» (рост от 10 до 30%) увеличились объемы отечественной продукции в машиностроении, радиоэлектронной промышленности, лесной отрасли, в химической промышленности. А уже 19 декабря Минпромторг вместо подведения предварительных итогов программы «синхронизировал» сроки ее реализации с национальным проектом по развитию экспорта, а по сути — просто сдвинул сроки на 2024 год.

Нового правительственного документа, обновляющего целевые показатели по импортозамещению, после начала войны в Украине представлено не было.

Чего удалось добиться

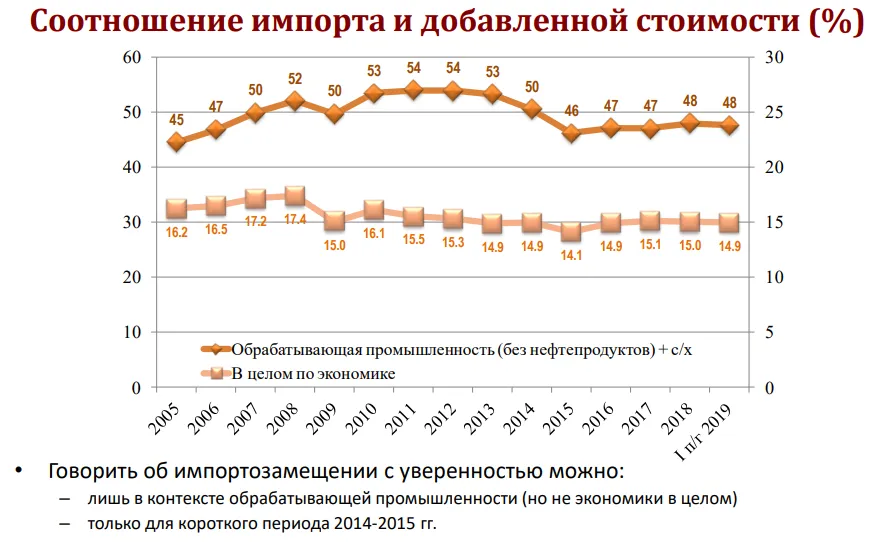

Единой утвержденной эффективной метрики для оценки импортозамещения в российской экономике нет. Но такую оценку время от времени делают в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), основанном в 2000 году экономистом Андреем Белоусовым, с 2018 года занимающим пост первого вице-премьера. В центре рассчитывают показатель для каждой отрасли через соотношение импорта и валовой добавленной стоимости в текущих ценах. Такой подход позволяет вывести показатель, который может отразить импортозамещение и не зависит от динамики курса рубля и покупательной способности россиян, объяснил The Bell руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников.

В последний раз ЦМАКП публиковал всеобъемлющую оценку эффективности импортозамещения к пятилетию провозглашения этой политики — в 2019 году. В части импортозамещения прогресс в последние годы практически отсутствует, заключал тогда в своем итоговом докладе Сальников: говорить об импортозамещении с уверенностью можно лишь в контексте обрабатывающей промышленности (но не экономики в целом) и лишь для короткого периода 2014–2015 года. В доказательство он приводил график, из которого следовало, что с 2015 по 2019 годы соотношение импорта и добавленной стоимости практически не менялось:

К таким же выводам независимо и с помощью совсем другой методики пришли эксперты Института Гайдара. С 2014 по 2018 год они регулярно опрашивали руководителей промышленных предприятий о показателях импорта. С середины 2015 по конец 2018 года доля предприятий, планирующих или фактически осуществляющих импортозамещение, упала втрое — до 10% опрошенных. «Масштабы импортозамещения были невелики, а с течением времени они стали затухать», — делал вывод в конце 2019 года заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло. В 2019 году мониторинг был прекращен «в связи с получением ясной картины и избавлением от иллюзий».

Мнение Сальникова из ЦМАКП об успехах импортозамещения за прошедшие два года не изменилось. «Во многом успехи импортозамещения в значении увеличения доли конкурентоспособных отечественных производств в отрасли были у агропромышленности, которая пользовалась господдержкой, и в химической промышленности, где во многом бизнес справился самостоятельно. Государство играло определяющую роль в импортозамещении оборонной промышленности и связанных с ней отраслях», — сказал Сальников The Bell.

Уже после начала войны ЦМАКП оценил долю импорта из стран, которые российское правительство объявило «недружественными» после введения санкций. Доля «недружественного импорта» в конечном потреблении в фармацевтике составила 48,2%, в области химических веществ и продуктов — 44,7%, транспортных средств — 32,2%.

Есть и такие сегменты, где цифры по доле импорта мало отличаются от тех, которые называл Дмитрий Медведев в 2015 году. Так, доля российской радиоэлектронной продукции на внутреннем рынке, по последним данным, составляет всего 12%, оборудования для производства продуктов детского питания — 3%, автоматических коробок передач — 0%.

Чем больше замещения, тем больше импорта

Именно импорт все последние годы поставлял российской экономике ресурсы развития — причем как «качественные» (ряд видов инвестиционного оборудования, сырья и материалов, потребительских товаров длительного пользования, современных лекарств, ПО и т.д.), так и «дешевые» (часть предметов гардероба, ряд видов сырья для пищевой промышленности, включая индустрию «быстрого питания» и т.д.), писал в начале июля в докладе о «санкционном кризисе» руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП, брат первого вице-премьера Дмитрий Белоусов.

Белоусов разделяет процессы 2010–2021 годов, которые власти называют «импортозамещением», на три разных категории, которые считает качественно различными. Это «простое импортозамещение», не требующее значительных масштабов инвестирования (проявлялось прежде всего в сельском хозяйстве), «импортозамещение ради безопасности» (ОПК и фармацевтика) и, наконец, «импортозамещение ради конкурентоспособности» — последовательное продвижение от импорта готовой продукции к применению и последующему экспорту продукции, произведенной на базе широкого использования импортных узлов, компонентной базы и сырья.

Последняя, самая важная категория парадоксальным образом очень сильно зависела от импорта. «Масштабный импорт, гарантировавший “понятность” для потребителей основных свойств (включая ремонтопригодность) и характеристик российской продукции, являлся основой и для экспорта, и для использования на сколько-нибудь требовательных внутренних рынках», — поясняет Белоусов. В результате в ходе импортозамещения технологическая зависимость наиболее успешных на внутреннем и внешнем рынках отраслей российской экономики от импорта промежуточной продукции даже возросла, делает вывод Белоусов.

Из экономических отраслей, ориентированных на экспорт, более-менее самостоятельно развивались только нефтедобыча и нефтепереработка (с долей импорта в затратах порядка 5–10%, что тоже немало), пишет экономист. Металлургия, лесобумажная промышленность и в еще большей степени машиностроение, фармацевтика и здравоохранение зависят от импорта сырья и комплектующих куда сильнее. Умеренно конкурентоспособны сельское хозяйство, пищевая промышленность, производство стройматериалов, металлических изделий, судов и железнодорожной техники — но эти отрасли в основном ориентированы на внутренний рынок.

Наиболее импортозависимые отрасли российской экономики — автотранспорт, электроника, фармацевтика, ИТ, услуги в добыче полезных ископаемых — одновременно являются источниками проинфляционных рисков, следует из оценок департамента исследований и прогнозирования ЦБ (выводы могут не совпадать с официальной позицией регулятора). Импортозамещение снизит технологичность производства в этих отраслях, предупреждают аналитики ЦБ. Однако в целом, согласно их выводам, зависимость большинства российских отраслей от промежуточного импорта относительно невысока по мировым меркам. Ситуация хуже с инвестиционным импортом (зависимость от которого, вероятно, выше, чем от промежуточного), но аналитики ее пока не оценили.

Что мне с этого?

Несмотря на скромные успехи в импортозамещении за эти восемь лет, Владимир Путин продолжает в него верить. «Надо быть на шаг впереди, создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы, которые способны стать новыми мировыми стандартами», — описывал он цели импортозамещения на ПМЭФ месяц назад. Но отмеченный Дмитрием Белоусовым парадокс говорит об обратном: строить собственную конкурентную промышленность без импорта у России не получается. Остается «опираться на собственные силы в духе идей чучхе», чего так не хотел Путин в 2007 году.